令和6年度後期ガラス施工技能検定

2025.03.31

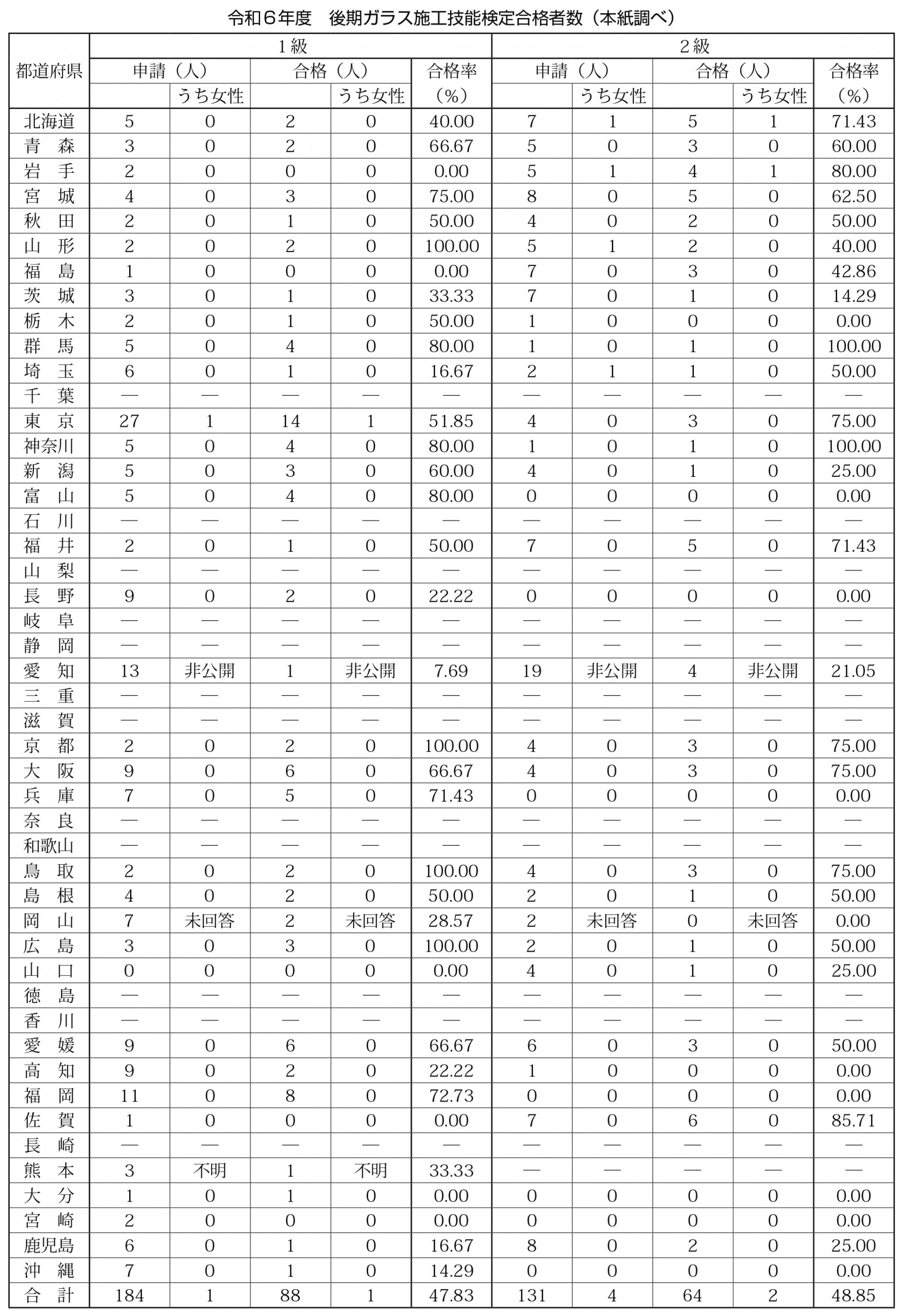

令和6年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月14日(金)に47都道府県の職業能力開発協会から発表された。

弊紙では、全国の職業能力開発協会に取材を行い、その回答をまとめている。

令和6年度の結果は、1級受検者が184人[前年176人]で、合格者は88人[同82人]、合格率は47.8%[同46.6%]。2級受検者は131人[同96人]で、合格者は64人[同34人]、合格率は48.9%[同35・4%]となっている。この中で、女性受検者は1級1人、2級4人が報告されており、合格者は1級1人、2級2人だった。

総受検者数は、315人で、前年の272人から43人増加、総合格者数は152人で、前年の116人から36人増加した。全体の合格率は48.3%で、前年の42.6%から5.7ポイント上昇している。

◇

1級の受検者が2ケタの所は3都県で、前年から1県減少。受検者数が最も多かったのは、東京都の27人、次いで愛知県の13人。なお、総受検者数では、愛知県が32人で4年連続の最多受検者数、次いで東京都の31人。受検者数が20人を超えたのは、この2都県のみだった。

また、受検者数が1人の県は大分県だけで、1級の受検者1人のみだった。

◇

1級合格率100%は、山形県、京都府、鳥取県(各2人)、大分県(1人)の4府県。[前年は福井県(2人)のみ]。2級合格率100%は、群馬県(1人)のみ[前年は北海道(4人)、富山県(1人)、石川県(1人)、京都府(4人)、岡山県(1人)の5道府県]となっている。

なお、全受検者が合格した都道府県は、大分県(1級1人)のみ[前年はなし]となった。

合格者0人は宮崎県(1級2人)[前年は秋田県、福島県、栃木県、神奈川県の4県]だった。

◇

職業能力開発協会からの回答でガラス施工技能検定試験が未実施・非公開との回答があった県は、千葉県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、長崎県の12県[前年は岩手県、千葉県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、奈良県、徳島県、香川県、長崎県の10県]で、前年から2県増加した。この中で、岐阜県は12年連続、山梨県は13年連続、香川県は14年連続して、検定試験を実施していない。検定試験未実施の県の内、近隣県への越境受検については、愛知県で、岐阜県から1級受検者4人と2級受検者1人の計5人、静岡県から2級受検者1人、三重県から1級受検者2人、がそれぞれ越境で受検していることが確認されている。

なお、千葉県から「実施協力団体が無いため」、静岡県から「組合の協力が得られなくなったため」、香川県からは「技能検定委員が不在、試験会場がない」との回答が寄せられており、検定試験の実施が困難な状況が続いているものと推察される。

現在、全国板硝子商工協同組合連合会を脱退・休会している県は、福島県、茨城県、千葉県、山梨県、静岡県、三重県、滋賀県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、宮崎県の14県。この中の、多くが検定未実施県と重なっているほか、これらの県から他県での越境受検を強いられている様子が伺える。

組合不在の県については、その近隣の都道府県で受検が出来るようなサポート体制の構築を進めて行かなければ、検定に対する関心の低下にも繋がりかねない。対策は急務ではないだろうか。

◇

今回の検定合格率は、1級、2級とも前年を上回った。しかし、1級、2級とも合格率は50%を割り込む状況が続いている。受検者数は前年を上回ったが、予断を許さない状況が続いている。

建築業界全体で人手不足が叫ばれる中、新しい人材を業界に呼び込むためにも、資格取得の支援を厚くして、ガラス施工技能士資格や登録硝子工事基幹技能者を育成するようなシステムの構築を考える必要があるだろう。

◇

弊紙では、女性技能士増加の重要性を鑑み、女性の受検者・合格者を別途集計している。今年は1級を東京都で1人受検し合格。2級についても、北海道、岩手県、山形県、埼玉県で各1人(計4人)受検し、北海道と岩手県で合格者が誕生した。

建設業界全体で、女性の就業者を増やす取り組みを進めている中で、女性受検者が増えることは良い流れだと思われる。

一方で、内閣府男女共同参画局ワーキンググループでは、「男女別のデータを確実に取得することが重要」としながらも「性別欄の有無に関する拙速な対応は慎むべきと考える」、「性別欄が存在することでハラスメントや差別に通じる困難に直面する人たちの存在を理解し、配慮することも必要」の取りまとめ(要約)が公表されている。

女性技能者の増加に伴い、本統計においても女性が当たり前に受験し、別途記載が不要になる時期がそこまで来ているかもしれない。同時に、業界として女性が当たり前に働ける環境づくりを更に進めないと、新たな人材を招き入れることが難しくなることも予想される。これまでと違った視点での取り組みが必要となるのではないだろうか。

弊紙では、全国の職業能力開発協会に取材を行い、その回答をまとめている。

令和6年度の結果は、1級受検者が184人[前年176人]で、合格者は88人[同82人]、合格率は47.8%[同46.6%]。2級受検者は131人[同96人]で、合格者は64人[同34人]、合格率は48.9%[同35・4%]となっている。この中で、女性受検者は1級1人、2級4人が報告されており、合格者は1級1人、2級2人だった。

総受検者数は、315人で、前年の272人から43人増加、総合格者数は152人で、前年の116人から36人増加した。全体の合格率は48.3%で、前年の42.6%から5.7ポイント上昇している。

◇

1級の受検者が2ケタの所は3都県で、前年から1県減少。受検者数が最も多かったのは、東京都の27人、次いで愛知県の13人。なお、総受検者数では、愛知県が32人で4年連続の最多受検者数、次いで東京都の31人。受検者数が20人を超えたのは、この2都県のみだった。

また、受検者数が1人の県は大分県だけで、1級の受検者1人のみだった。

◇

1級合格率100%は、山形県、京都府、鳥取県(各2人)、大分県(1人)の4府県。[前年は福井県(2人)のみ]。2級合格率100%は、群馬県(1人)のみ[前年は北海道(4人)、富山県(1人)、石川県(1人)、京都府(4人)、岡山県(1人)の5道府県]となっている。

なお、全受検者が合格した都道府県は、大分県(1級1人)のみ[前年はなし]となった。

合格者0人は宮崎県(1級2人)[前年は秋田県、福島県、栃木県、神奈川県の4県]だった。

◇

職業能力開発協会からの回答でガラス施工技能検定試験が未実施・非公開との回答があった県は、千葉県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、長崎県の12県[前年は岩手県、千葉県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、奈良県、徳島県、香川県、長崎県の10県]で、前年から2県増加した。この中で、岐阜県は12年連続、山梨県は13年連続、香川県は14年連続して、検定試験を実施していない。検定試験未実施の県の内、近隣県への越境受検については、愛知県で、岐阜県から1級受検者4人と2級受検者1人の計5人、静岡県から2級受検者1人、三重県から1級受検者2人、がそれぞれ越境で受検していることが確認されている。

なお、千葉県から「実施協力団体が無いため」、静岡県から「組合の協力が得られなくなったため」、香川県からは「技能検定委員が不在、試験会場がない」との回答が寄せられており、検定試験の実施が困難な状況が続いているものと推察される。

現在、全国板硝子商工協同組合連合会を脱退・休会している県は、福島県、茨城県、千葉県、山梨県、静岡県、三重県、滋賀県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、宮崎県の14県。この中の、多くが検定未実施県と重なっているほか、これらの県から他県での越境受検を強いられている様子が伺える。

組合不在の県については、その近隣の都道府県で受検が出来るようなサポート体制の構築を進めて行かなければ、検定に対する関心の低下にも繋がりかねない。対策は急務ではないだろうか。

◇

今回の検定合格率は、1級、2級とも前年を上回った。しかし、1級、2級とも合格率は50%を割り込む状況が続いている。受検者数は前年を上回ったが、予断を許さない状況が続いている。

建築業界全体で人手不足が叫ばれる中、新しい人材を業界に呼び込むためにも、資格取得の支援を厚くして、ガラス施工技能士資格や登録硝子工事基幹技能者を育成するようなシステムの構築を考える必要があるだろう。

◇

弊紙では、女性技能士増加の重要性を鑑み、女性の受検者・合格者を別途集計している。今年は1級を東京都で1人受検し合格。2級についても、北海道、岩手県、山形県、埼玉県で各1人(計4人)受検し、北海道と岩手県で合格者が誕生した。

建設業界全体で、女性の就業者を増やす取り組みを進めている中で、女性受検者が増えることは良い流れだと思われる。

一方で、内閣府男女共同参画局ワーキンググループでは、「男女別のデータを確実に取得することが重要」としながらも「性別欄の有無に関する拙速な対応は慎むべきと考える」、「性別欄が存在することでハラスメントや差別に通じる困難に直面する人たちの存在を理解し、配慮することも必要」の取りまとめ(要約)が公表されている。

女性技能者の増加に伴い、本統計においても女性が当たり前に受験し、別途記載が不要になる時期がそこまで来ているかもしれない。同時に、業界として女性が当たり前に働ける環境づくりを更に進めないと、新たな人材を招き入れることが難しくなることも予想される。これまでと違った視点での取り組みが必要となるのではないだろうか。